ロジクール ERGO M575 実機レビュー【M575GR / M575Sの違いも解説】

トラックボールマウスの定番として10年以上愛用されてきた「M570」の後継機「ERGO M575」が新たに登場しました。

普段、ロジクールの「MX Anywhere 3」を利用していますが、長時間作業をしていると、手首が痛くなることが最近の悩みでした。

この状態が続くと腱鞘炎になりそうだったので、身体の負担になりにくいトラックボールマウス「ERGO M575」を導入。

本格的に「ERGO M575」を使い始めてから約1週間後、PC作業後に感じていた手首の痛みや肩こりが次第に和らぎました。

本記事では、トラックボールマウスの定番商品「ERGO M575」を使用感やメリット、デメリットを紹介します。

Logicool ERGO M575 の概要

「ERGO M575」の基本スペックは以下になります。

| 製品名 | Logicool ERGO M575GR / M575S / M575OW |

|---|---|

| サイズ | 約100mm x 134mm x 48mm |

| 重量 | 約145g |

| 接続方式 | USB Unifyingレシーバー(2.4GHz)/ Bluetooth |

| センサー | ロジクール アドバンス オプティカル トラッキング(2000dpi) |

| ボタン | 5個 |

| dpi | 400dpi〜2000dpi |

| ワイヤレス動作距離 | 10m |

| 動作対応OS | Windows7以降 / macOS10.14以降 / Linux / iPadOS / ChromeOS |

| 利用ソフトウェア | Logicool Options |

| バッテリー | Unifying USBレシーバー使用時:最長24ヵ月 Bluetooth使用時:最長20ヵ月 |

| カラー | グラファイト オフホワイト ブラック |

| 保証 | 2年間無償保証 ※ブラックのみ1年保証 |

今回のレビュー機のカラーは 「ERGO M575S / ブラック」

ブルーのトラックボールが印象的です。

通常のマウスと比べると、大きめのサイズですが、厚みがないためにしっかりフィットします。

上部には左右クリック、スクロールホイールを搭載。

ボディ部分は光沢のある質感に仕上がっています。

メタリックな質感が印象的なトラックボール。

クリックボタンは、しっかりとしたクリック感があります。

左クリックボタン部分に「戻る」「進む」ボタンを搭載。スクロールホイールは、回す時にコリコリとした感触があります。

ボタンをクリックする時に、誤って触れても誤動作するようなこともありません。

底面には、電源スイッチ、ペアリング切替スイッチを搭載。

右側面はくぼみがあり、ほどよいグリップ感を得ることができます。

重量は155g。公称値より若干重くなっています。

トラックボールマウスは据え置きで利用することが多いですが、この重量であれば外出時の持ち運びも充分可能ですね。

「MX Anywhere 3」と大きさを比較。

コンパクトなマウスと比較すると大きく感じますが、 人間工学に基づいたエルゴノミックデザインのため、小さな手の方でもしっかり手になじみます。

パッケージと同梱物一式。

同梱物は、取扱説明書と保証書のみとシンプルな構成。

単3電池とUSB Unifyingレシーバーは本体に格納されています。

底面のカバーを外すと、単3電池とUnifyingレシーバーを格納できます。

Unifying USBレシーバー使用時で最長24ヵ月利用可能。

付属されているUSB Unifyingレシーバーは、1つにつき最大6台までデバイスを登録できます。

ERGO M575 のメリット

カーソルの移動が親指のみでできるので、腕が疲れにくい

トラックボールマウスの特長は、親指ひとつで簡単にカーソルを操作できる点です。

腕を大きく動かす必要がないため、手首や腕の負担が減り、腱鞘炎の予防にもつながります。

「ERGO M575」を使用すると、通常のマウスに比べて手首から肩までの疲労が顕著に軽減されることを感じました。特に肩の疲労がはっきりと軽減されたと実感しました。

デュアルディスプレイ環境では、通常のマウスだとカーソルの移動量が増え、頻繁に手首を上げ下げすることが増えます。

トラックボールマウスを使えば、親指だけでカーソルを動かせるため、この動作を大幅に減らせます。

手首の上げ下げを減らすことで、疲労の軽減に役立っています。

狭いスペースでも快適に操作ができる

カフェやあまり広くないデスクでマウスを利用する場合、マウスを動かすためのスペースを確保するのが難しい場合があります。

「ERGO M575」であれば、本体のみの設置スペースが確保できれば利用できるので、狭いスペースで作業している方にもおすすめです。

「Logicool Option」でボタンに機能が割り当てができる

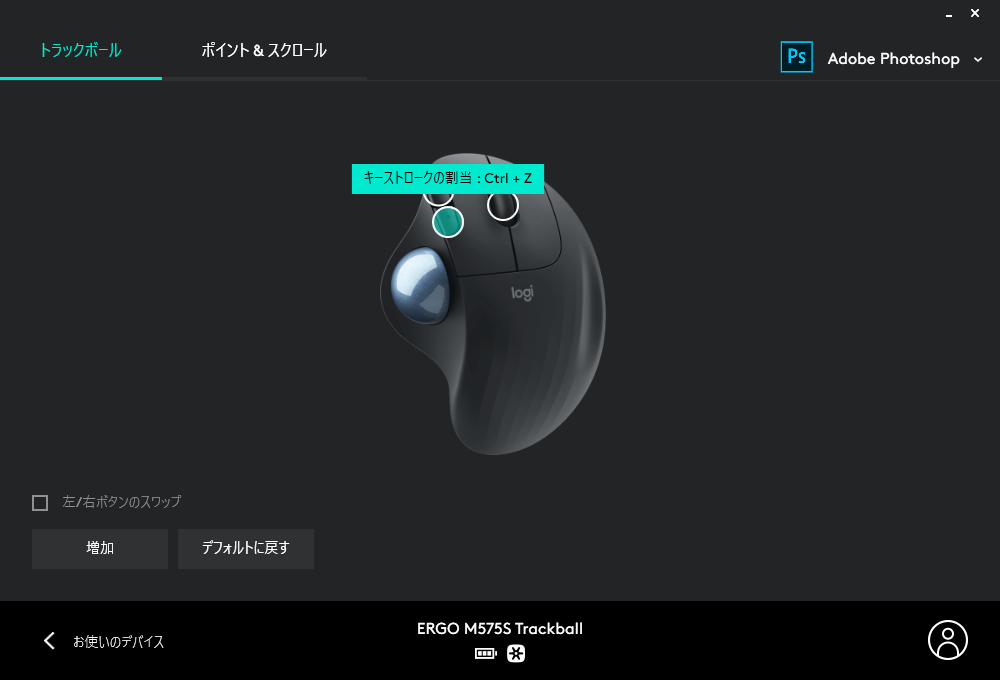

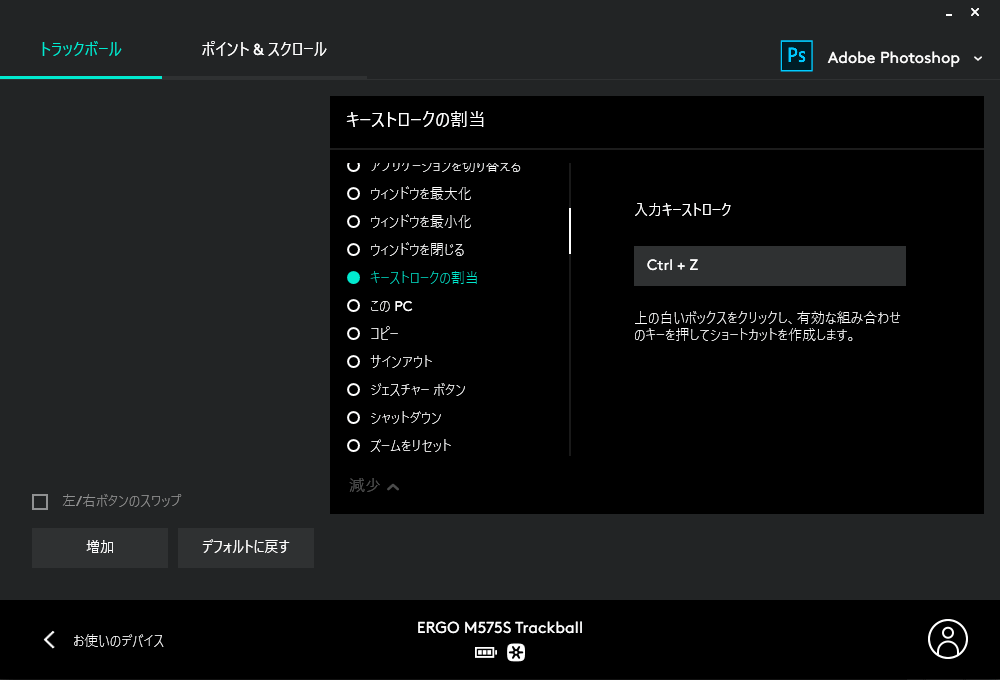

「ERGO M575」は、「Logicool Option」で各ボタンに様々な機能を割り当てることができます。

アプリケーションごとにショートカットを割り当てることができるので、「Photoshop」や「Excel」といったよく利用するアプリケーションには「戻る」ボタンに「キーストークの割当」で「Ctrl + Z」を設定できます。

普段よく利用するショートカットを登録することが可能なので、作業効率アップに繋がります。

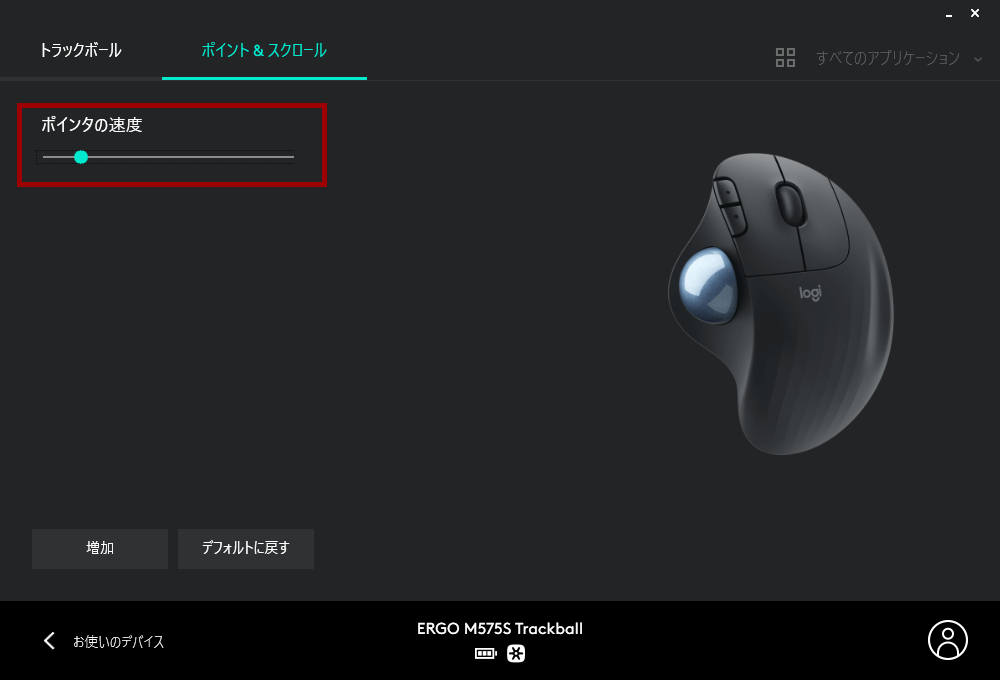

「ポイント&スクロール」でポインタの速度を調整することが可能。

トラックボールの操作に慣れていない時は、少し速度を遅めにすると操作がしやすくなります。

ERGO M575 のデメリット

バッテリー内蔵タイプではない

「ERGO M575」は単3形電池が1本必要となり、USB充電式タイプではありません。

同社の「MX Master 3」や「MX Anywhere 3」はUSB充電式ですが、最大稼働期間が70日となっています。

しかし「ERGO M575」は単3形電池1本で最長24ヵ月稼働するので、交換の手間やコスト面からも大きなデメリットにはならないと思います。

メンテナンスが必要

トラックボールマウスは使用を続けていると、ボール部分にほこりや指紋が付くことでカーソルの反応が悪くなる場合があります。

そのため1~2週間に一度、ボールを外してメンテナンスを行う必要があります。

しかし、ボールはマウス底面の穴から綿棒やペン先を使用してボールを押し出せば、簡単に取り外すことができるので、面倒な作業ではありません。

慣れるまで時間がかかる

トラックボールのカーソル操作には個人差があり、慣れるまでに少し時間がかかることもあります。

私の場合、最初の3日間はドラッグ操作を使ったテキスト選択やフォルダ選択、ファイル選択などの細かい操作にストレスを感じました。

しかし、肩の疲労感が軽減されたため、1週間ほど使い続けると、細かい操作もストレスなく行えるようになりました。

トラックボールマウスに慣れるまでは作業効率が落ちるように感じるかもしれませんが、慣れてくると違和感なく操作できるようになります。

まずは、1週間ほどこれまで使用していたマウスと併用することをおすすめします。

ERGO M575 の評判・口コミ

ロジクールのM575、ちょっと角度ついてるだけでも肩が全然楽になるのですごい!垂直型じゃなくても十分効果ある。裏面ボタン押すとBluetoothとUSBレシーバーで操作デバイス切り替えられるんだけど、USBレシーバーも持ち運べるように電池ケースのところに差し込み口あるのユーザビリティ高い pic.twitter.com/1Njhj067ET

— コタお (@kotatsumuri39) October 2, 2021

「トラックボールやっぱ無理」と言う妻のロジクールM575を使わせてもらう。値段ぶんナカバヤシのより性能上だわ。ボールも青いし、最初からこっちにすればよかったネー。(;^_^) pic.twitter.com/jAj3aGbOOs

— あつなお (@blueVehicle) September 27, 2021

ERGO M575 レビューまとめ

発売から10年以上経ってもユーザーに支持され続けるトラックボールマウスの定番モデル「ERGO M575」

本格的にトラックボールマウスを使用したのは今回の「ERGO M575」が初めてだったので、独自の操作感に慣れるまで、若干の時間を要しました。

しかし、いったん操作に慣れると腕、肩の疲労軽減やカーソル移動の快適さに手放せない存在となりました。

PC作業の疲労にお悩みの方はぜひチェックしてみてください。